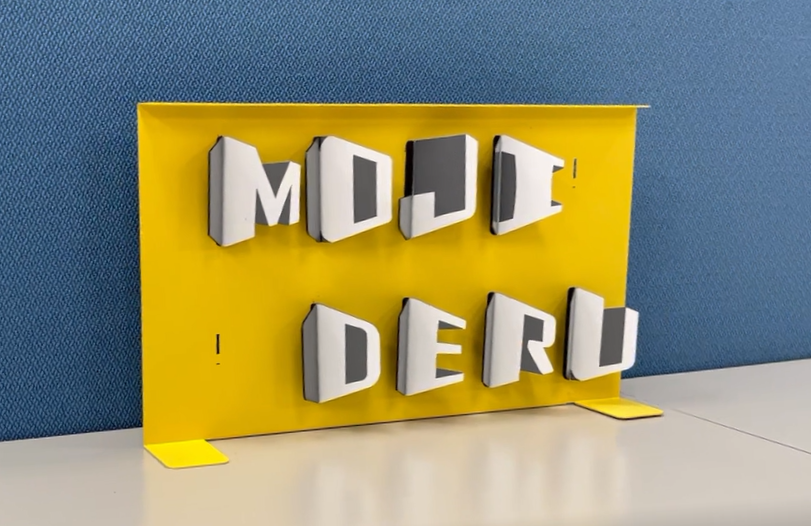

【関西大学ほか】立体錯視看板を実用化 アナログ的手法の3D表現に期待

3Dモデリング研究を行っている関西大学総合情報学部の林武文研究室(以下、学部)は㈱ショウワと連携し、同社の板金加工技術を用いた立体錯視看板『モジでる』を開発、9月22日に発表した。近年、大型デジタルサイネージによる3D広告が話題になっているが、アナログ的な手法を用いた3D表現の可能性にも期待が寄せられる。

これは、トリックアートに利用されている「逆遠近錯視(以下、錯視)」を文字看板に実用化したもので、錯視により3次元の立体文字がゆがんで動くように見える。錯視は、凹凸面に本来とは逆の遠近感をもつ絵を描くことで、凹凸が逆になって見えるもの。観察者が左右に体を動かすと、対象物体がゆがんで動いて見える。

同研究は、錯視を人の目を引く看板に応用し、デジタル造形技術により様々なサイズの看板製作へ実用化することが目的だ。アルファベット大文字26文字を錯視のオブジェクトとしてデザインした。加工が容易なよう、2枚の平面で構成。デジタル造形技術を用い、木材や板金加工で様々なサイズの文字オブジェクトを、短時間で容易に作成できる。また学部は、これらのオブジェクトを英単語として展示した場合の効果も確認した。

学部では10年以上前から、錯視を用いた研究を実施。得られた知見を基に、動く看板を考案した。しかし、プログラムを一つ一つ作らないといけないなどの課題があり、「学生の研究テーマであり商売にはならない」という声も挙がるなど、 前に進まなかった。2021年、この錯視文字の紹介を受けたショウワの藤村社長が好反応を示し、事業化へスタートが切られた。

製品が完全にできるまで、約4カ月を要した。錯視は、逆の奥行が知覚される必要があるため、立体文字の場合は立方体に近い形が有利だ。このため、難易度が高いI、T、Lなど直線部分が多いアルファベットの大文字から着手。大きさや角度、形状を変更し、試行錯誤を繰り返した。さらに曲線で構成される文字や、立方体から大幅に異なる形状のものに対しては、文字の輪郭線や傾きの変更を1文字ずつ行った。

このほか関係者に開発の経緯や製品化しての実績、今後の展望などについて取材。詳細は総合報道2022年11月5日号に掲載している。

関西大学が開発した錯視を利用したサインを取材😲

左右向きを変えて見ると、文字が立体的に動いて見えます…!

最近肉眼3D映像の広告が話題ですが、絵画や心理学と関係が深いアナログ的な手法も興味深いですね🤔✨

詳細は新聞「総合報道」で掲載予定です。

(動画は @Corp_showa さんから提供) pic.twitter.com/3cDjAI5S3u— 総合報道【公式】 (@sogohodopopeye) November 4, 2022