【シンクイノベーション】自動化進むオーダーグッズ業界の動き<PR>

急速に需要拡大する缶バッジ市場

近年、缶バッジの需要が急速に拡大―。アニメやゲーム、アイドルなどの「推し活」ブームを背景に、缶バッジはファン活動の定番アイテムとして高い人気を集めている。

缶バッジ製作は、現在小ロットから簡単に製作できる紙巻きタイプが主流。その製造工程は職人が一点一点作り上げる手作業だ。デザインを出力し、円形にカット。同様にカットした保護フィルムを重ね、バッジ表面(トッププレート)上でプレスすると、フィルムと紙がトッププレートの縁に巻き込まれる。これに裏面パーツ(バックプレート)を重ねてかしめれば完成となる。

近年問題となっているのが、急速な需要拡大に製造が追いついていないことだ。その一因として挙げられるのが製造側の「人手不足」。缶バッジ業界では一昨年末頃この課題が表面化し、思うように市場を拡大できていないという。そしてこれは、今後日本の全産業で加速的に広がると予想されている。

写真左から平光遼平取締役(シンクイノベーション)、京澤政代代表(ユニテックス)、三輪直之代表取締役(シンクイノベーション)、高藤大議代表(ユニテックス)

缶バッジ製作を自動化する機械を

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手掛けるシンクイノベーション㈱(愛知県名古屋市)の三輪直之社長は、「人手不足はすでに表面化している問題。無理に人を入れようとすれば、今まで以上の賃金が嵩み、結局は生産体制を維持できない。ならば、日進月歩で技術開発が進んでいる“自動化”に挑戦してみようと決めた」と話す。

市場にない、新しい機械の開発。三輪社長は様々な展示会に赴き、様々なメーカーと打ち合わせを重ねた。「どういう機械が作りたいのか」「作業の流れはどうなるのか」「予算を先に」…。話し合いだけで数ヵ月もかかり状況に辟易するなか、㈱ユニテックス(長野県駒ヶ根市)と出会ったという。

ユニテックスは、AIロボットを駆使してオリジナル機械の設計・製造を社内一貫で行う機械メーカー。高藤大議代表は30年以上の自動機設計キャリアを持つ技術者で、三輪社長の話を聞き、すぐに図面を出してきたという。「ユニテックスさんのクイックで柔軟な姿勢は、自動機開発のハードルがすごく下がる思いだった」と三輪社長。顔合わせから約8ヵ月という短期間で「缶バッジ自動製造機」の完成に漕ぎつけた。

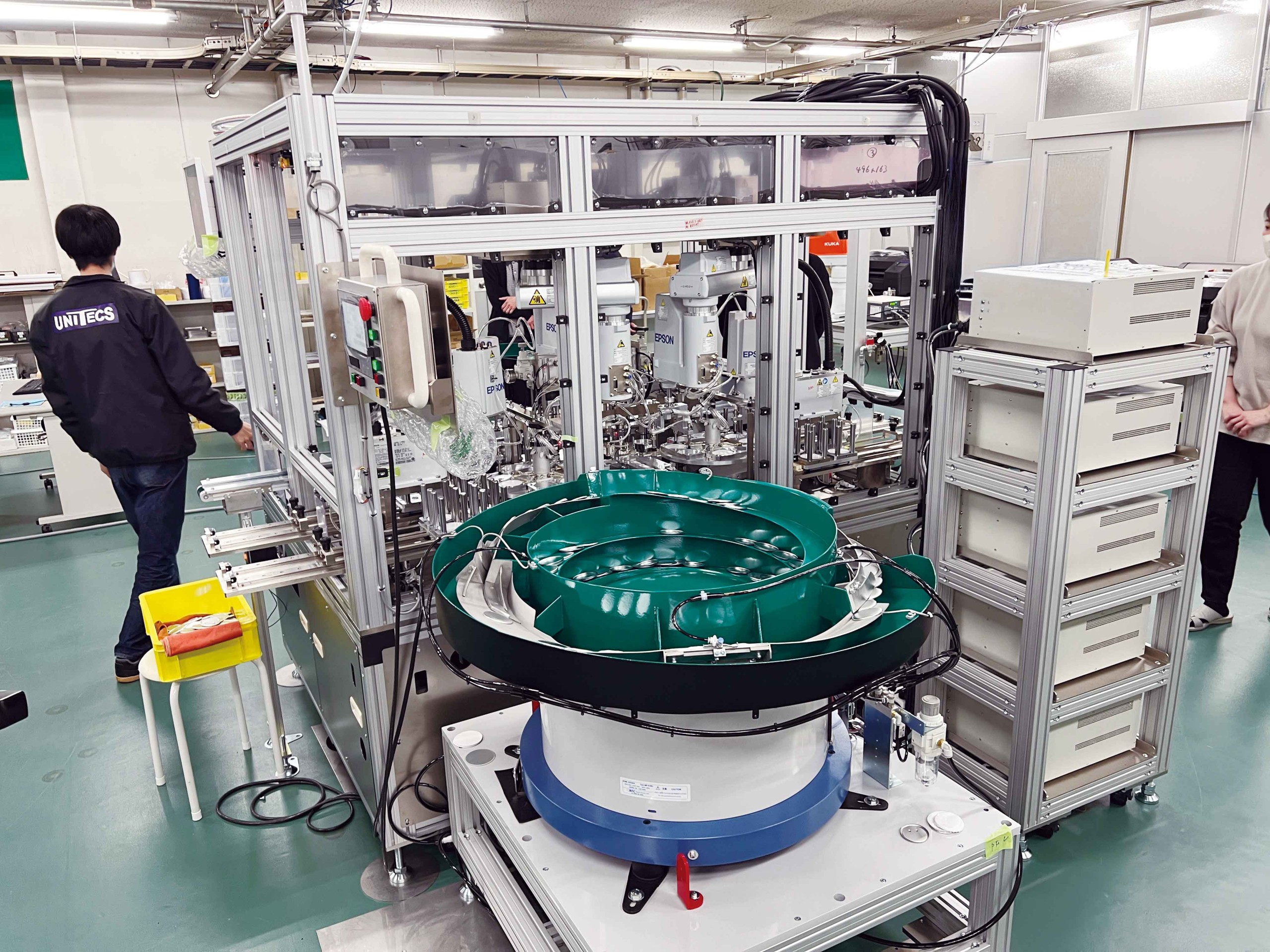

▼缶バッジ自動製造機

同業者に販売する製品も同時開発

「缶バッジ自動製造機」は、コンパクトなボディにロボットアーム5基と多数のセンサーを搭載し、印刷物と保護フィルム、缶バッジのトッププレート、バックプレートを合わせてかしめるもの。生産と同時に検査も行ない、不良は検出される設計だ。24時間稼働で日産16万個、月産で300万個の速度を目指している。

高藤社長は「三輪さんの要望に対し、すぐにイメージが湧いたためお互いスムーズに進行できた。最もこだわったのは場所を取らないコンパクトな設計。ロボットアーム同士が触れ合うような配置だが、絶対にぶつからないようソフトウエアで制御している」と開発のポイントを述べた。

高藤社長は「三輪さんの要望に対し、すぐにイメージが湧いたためお互いスムーズに進行できた。最もこだわったのは場所を取らないコンパクトな設計。ロボットアーム同士が触れ合うような配置だが、絶対にぶつからないようソフトウエアで制御している」と開発のポイントを述べた。

実際に製作された缶バッジ

現在、プリンターから出力されたものをレーザー加工機に移して円形に抜く、ラミネートフィルムの加工、メイン機への材料の自動供給、そしてOPP袋への梱包までを連動して自動化するシステムを構築し、最終調整を行なっているという。

前工程に使用する機械も完成し、それぞれをロボットアームで繋ぐ最終調整を行っている。

「まずは5月をめどに1個から対応できるWeb to Printサービスを開始したい。この機械はあくまで自社で生産するためのものだが、現在同業者に向けて価格を抑えた簡易的なモデルも製作中。夏にはグッズメーカーや販売店、実際に製作を行なっている企業を招待した発表会を行いたい」(三輪社長)。

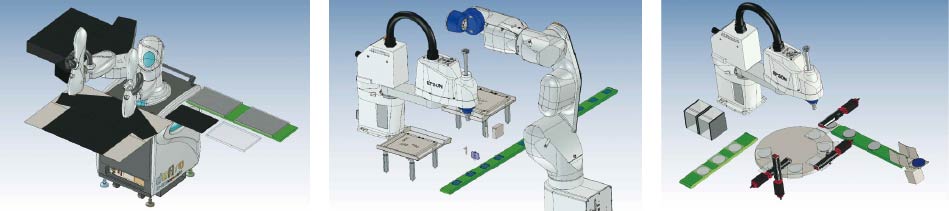

この夏リリース予定の自動機も設計図面は完成している(左から「Tシャツたたみ機」「ナスカン取付自動機」「梱包自動機」)

人手不足の問題は、サイン・ディスプレイ業界にとっても対岸の火事ではない。機械に置き換えるべき仕事と人でしかできない仕事。今後、シビアな取捨選択が求められる。